サイエンスとアートの融合をテーマに創造的表現を世界に問いかける公募アワード「Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社」のファイナリスト5組が決定。

INDEX [CLOSE]

- 01 「Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社 ファイナリスト展」について

- 02 「Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社」ファイナリスト5組の紹介

「Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社 ファイナリスト展」について

「Study:サイエンス・アートアワード by ロート製薬株式会社 ファイナリスト展」は、国内外64組の応募の中から、一次審査を経て選出された5組のファイナリストが2025年7月21日(月)~7月23日(水)の期間、グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)10Fにて作品を展示します。

最終審査員である黒澤浩美氏(株式会社anemos 代表、キュレーター、東京藝術大学特任教授)、建畠晢氏(美術評論家、詩人、京都芸術センター、草間彌生美術館館館長)、山極壽一氏(総合地球環境学研究所所長)、鈴木大輔氏(Study:大阪関西国際芸術祭 総合プロデューサー、アートローグCEO)、ならびに協賛企業であるロート製薬株式会社代表取締役会長・山田邦雄氏により、アワード授賞式において各賞が授与されます。https://osaka-kansai.art/pages/science-art-award

「Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社」ファイナリスト5組の紹介

角田優

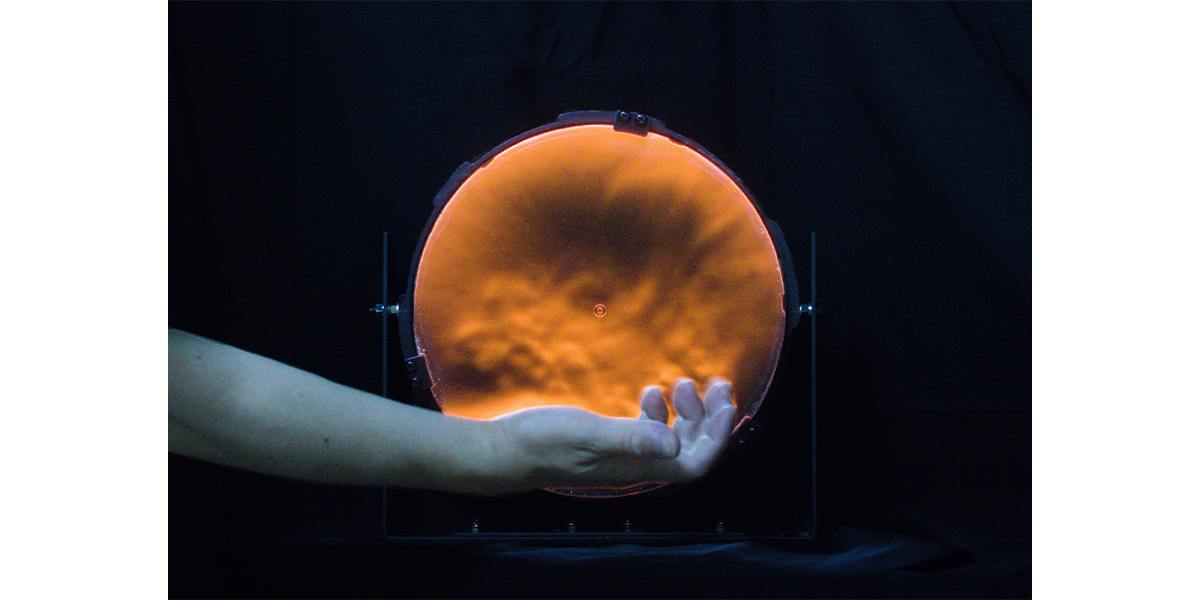

目に見えない物理現象の可視化を、作品制作の主なテーマとして活動しています。これまでに放射線、熱、カオスといった現象の可視化を試みてきました。例えば熱の可視化を試みた作品のひとつに、気体の密度変化を捉えるシュリーレン法という技術を利用して、熱によって揺らぐ空気の様子を記録した映像作品があります。

ここで扱ったのは、本を読む、文章を書く、会話をするといった私たちが生活の中で行う些細な動きの熱です。意外に体からの放射熱は多く、静かだと感じる日常の景色にもドラマチックな見えない動きを感じる映像作品になっています。

作品を通して、目に見えなかった現象が見えたことで、ぼんやりとではあるけれど触れそうな感覚、鮮明ではないがはっきりとそこにあるという物質感が現れることを目指しています。そして、この物質感の現れを彫刻と捉え制作をしています。

角田 優《Moya》2023

KUMO(Yuki Morita & Ryudai Misawa & deriba)

2025年、KUMO結成

KUMO members: YUKI MORITA, RYUDAI MISAWA & deriba

現所属:YUKI MORITA(東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻)、RYUDAI MISAWA(慶應義塾大学環境情報学部環境情報学科脇田玲研究室)、deriba(慶應義塾大学政策メディア研究科博士課程)活動内容:KUMOは2025年にYUKI MORITAとRYUDAI MISAWAを中心に結成され、アートという活動を通じて世界と戯れ、新たな関係性を構築することを目指している。

メンバーについては、プロジェクトごとに流動的に編成しながら制作を行っている。

KUMO (Yuki Morita & Ryudai Misawa) 《霧》2025

永田一樹

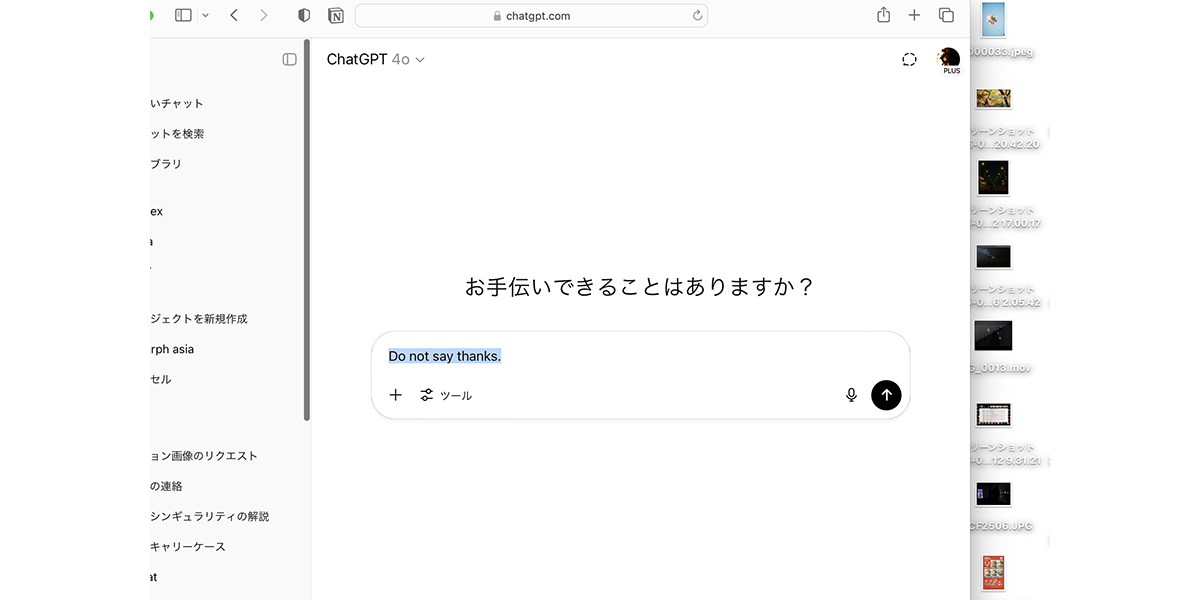

情報技術の発展による凡庸さや既視感のある、「いつか見た新しい風景」を考える。郊外やサイバースペース(を学習したAI)には、それぞれ編集可能な退屈な風景が広がり、情報技術の発展は私たちから新しさや驚きといった世界の「外部」を奪っている。そうした凡庸で退屈な風景を、現実空間と情報空間を往還しながら探求する。

具体的な手法やモチーフとして、AIやファミリーレストランなどを扱い、私たちの生活やメディア環境の中にある凡庸な景観から、あたらしい/いつか見た風景を現前させる。アウトプットの形式として、インスタレーション、映像、写真、テキスト、インターネット、SEAなどさまざまなメディア/手法を用いる。

主な受賞に学生CGコンテスト入選、日テレイマジナリウムアワード bronze prize、Terrace Art Shonan AWARD 2024 オーディエンス賞等。またSIGGRAPH AISAをはじめとする国際学会での発表経験もあり、アカデミアでも精力的に活動。

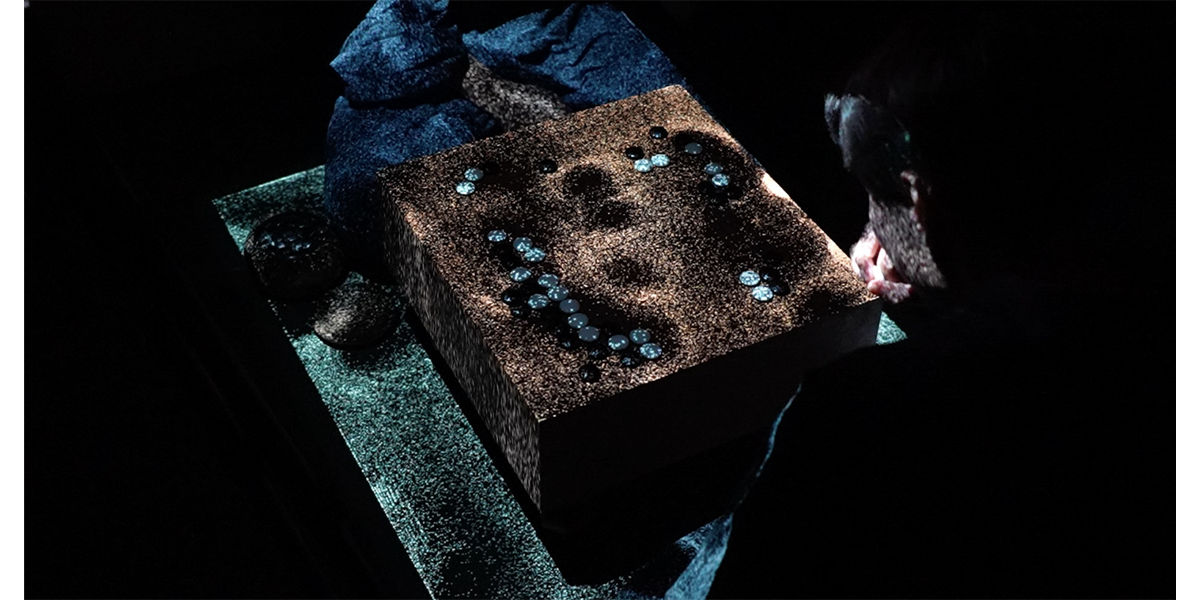

MANTLE(伊阪柊+中村壮志)

伊阪柊と中村壮志によって2022 年結成されたアートコレクティブ。 あらゆるサイトスペシフィシティにアクセスし、直接見ることができないような現象や、人間の時間軸を超えた長/短期的な事象のシミュレーションを行う。その過程で起こる偶然やエラーさえも作品に取り入れながら、遊戯的にも感じる手法で、現在とまだ見ぬ時空との接点を見出していく。「DXP ―次のインターフェースへ」(金沢21世紀美術館、2023 ‒ 2024)、「PINEAL GLAND SASHIMI」(合美術館、中国、2024)など。

www.mantle.works

https://www.instagram.com/mantle2022/

MANTLE(伊阪柊+中村壮志)《simulation #4 -The Thunderbolt Odyssey-》2023(金沢21世紀美術館、2023)展示風景 ©Kenji Agata

森公一+真下武久

森公一+真下武久は、2002 年ごろにメディアアートに関わる共同研究を開始した。以降、脳波・脳血流・姿勢制御・呼吸など、鑑賞者の身体生理学的な現象に基づくデータを用いた実験的なメディアアート作品の発表を続けている。2007 年に発表した《Horizontal / Vertical》から 2014 年の《rendezvous》 までは、多くの作品において鑑賞者の脳波分析(EEG にみよる脳波パターンの測定)を組み込んだバイトフィードバック作品を発表し、2010 年には鑑賞者の脳の血流分析(fNIRSによるヘモグロビン濃度の計測)に基づく情動反応のバイオフィードバック作品《光・音・脳》 を発表した。

2018 年の between 展では鑑賞者の姿勢制御(眼鏡型センサーによる頭部の位置や動きの計測)に基づいて、香や音楽、光のパターンを鑑賞者二人が共同で生成する作品を発表。2020 年以降は、主として鑑賞者の呼吸(デプスカメラによる呼吸の計測)に基づきながら、呼吸を通じて自己や他者(植物)、環境(大気)などと接続することで、地球が育んだ生命の根源に触れる体験の実現を目指している。

例えば 2024 年の《breathing garden》 では、鑑賞者の呼吸を光に変換し8種類の植物それぞれに照射して光合成を促すとともに、植物周辺のCO2 濃度の変化を8種類それぞれの音に変換した。さらに鑑賞者の呼吸についても音に変換して、両者の奏でる音が混ざり合う音響空間を実現した。酸素を必要とする人、二酸化炭素を必要とする植物、それぞれの音が奏でるアンサンブルは、人と植物との「生のリズム」の重なりとなり、両者が相互に浸透しあうような新しい関係を示すものとなった。人間をはじめ地球に誕生した多様な生命の間、あるいは生命と環境との間にテクノロジーを介入させた新しい関係をアートとして示すこと、それこそが私たちが目指すところである。

森 公一 + 真下 武久《呼吸する空 –breathing sky– 》2025

ロート製薬株式会社について

ロート製薬株式会社は、「人を、社会を、明日の世界を元気にする」をパーパスとし、目の健康からスキンケア、内服薬、再生医療まで幅広い分野での研究・開発・製造・販売を通じて、人々の健康や幸せを支える事業を展開しています。世界中の人々のより良いウェルビーイングな人生の実現に向けて、社会課題に向き合い、常に新しい価値を創造し続けてまいります。

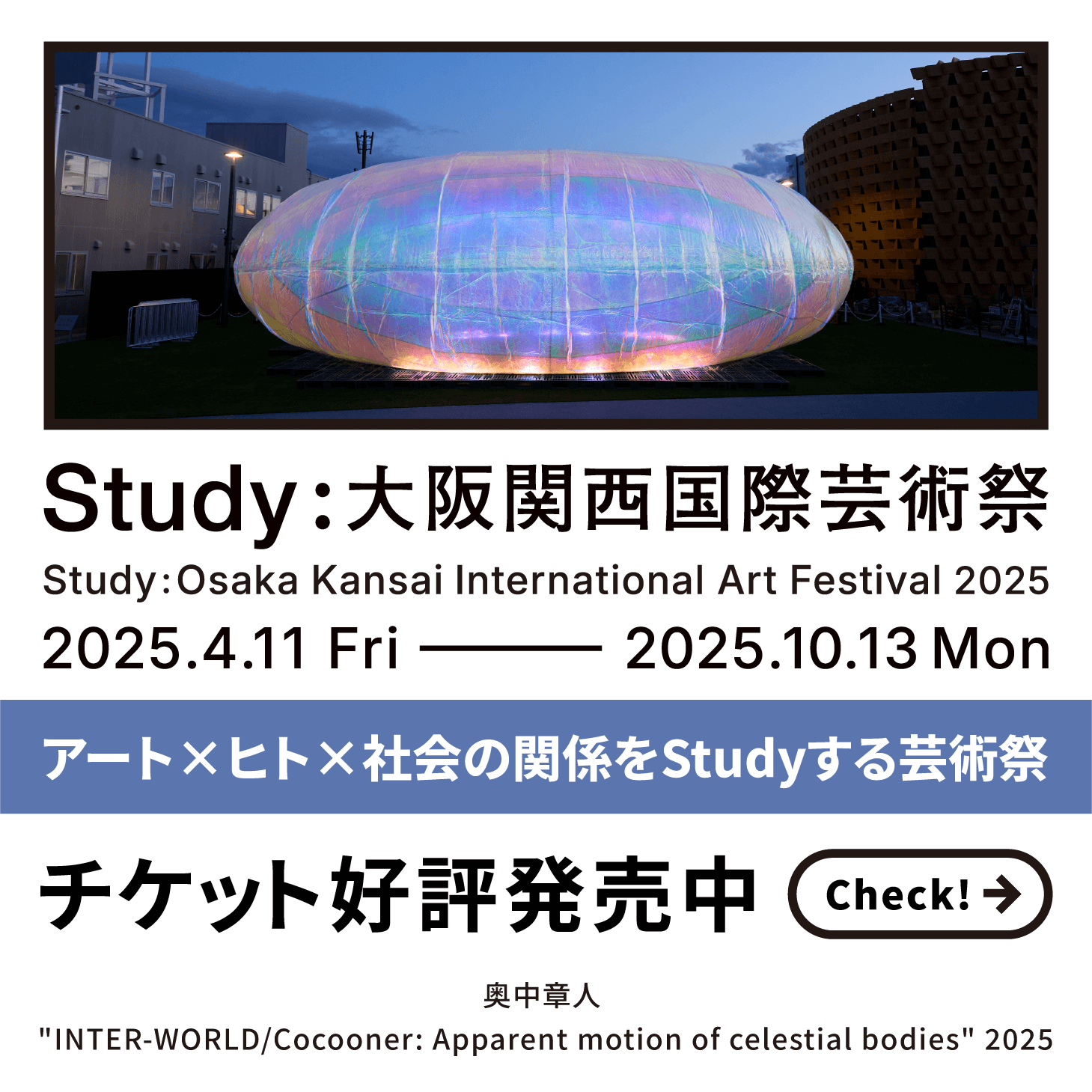

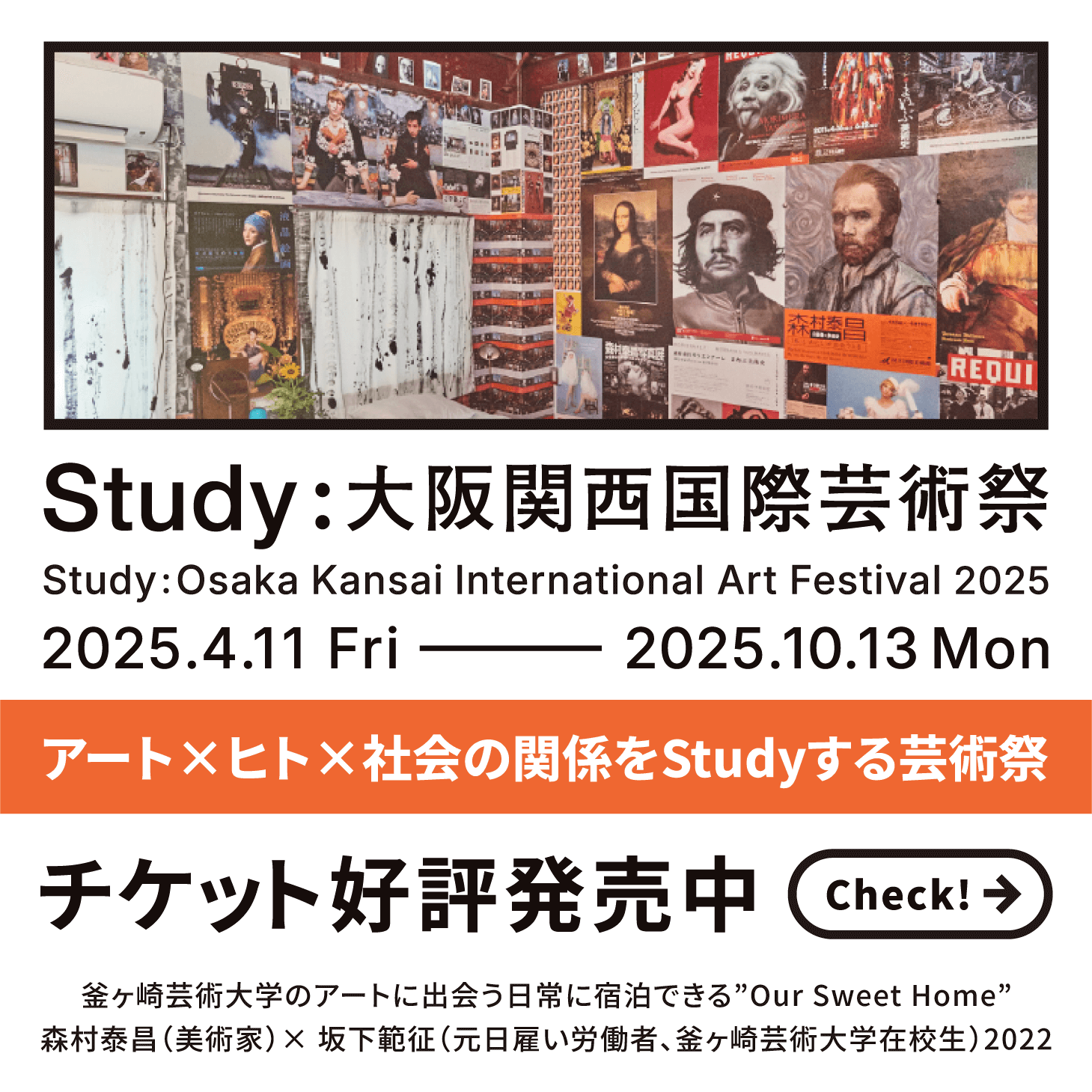

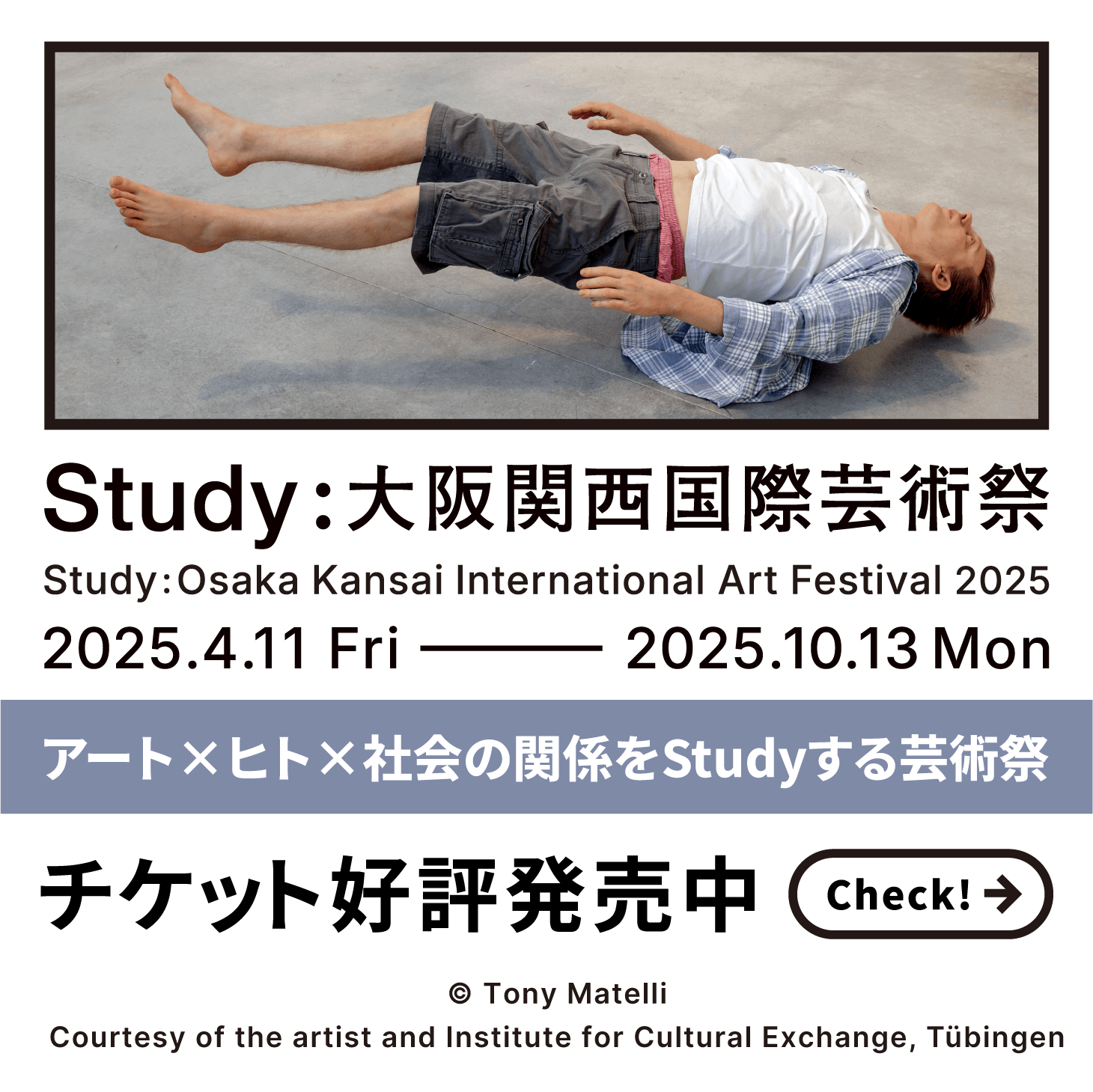

「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」とは

Study:大阪関西国際芸術祭は、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」です。「ソーシャルインパクト」をテーマに掲げ、文化芸術による経済活性化や社会課題の可視化を目指しています。私たちは、大阪・関西万博を見据え、2022年より大阪を舞台に過去3回にわたり検証を重ねてきました。 万博年を迎える本年、24の国と地域・93組のアーティストが参加し(6月8日時点)、大阪・関西万博と大阪一帯をつなぐ役割を担う芸術祭として、万博開催期間中に展開されます。

会場は夢洲の万博会場内外に広がり、安藤忠雄設計の大阪文化館・天保山やうめきたエリア、西成エリア、船場エリア、松原市、70年万博開催の万博記念公園内の国立民族学博物館、及び「Study × PLAS : Asia Art Fair」の会場である大阪府立国際会議場(いずれも黒川紀章建築)など、大阪を象徴する各地で展開いたします。

本芸術祭は、18カ国の大使館・領事館等の協力や後援を頂いており、ドイツ、韓国、EU(欧州連合)などの国際機関と連携したアートプロジェクトを展開することで、グローバル規模での新たな対話と発見の場を創出します。 158カ国・地域と9つの国際機関が参加する大阪・関西万博開催の機会に、関西発の文化芸術を世界に向けて発信し、文化芸術による経済活性化や社会課題の可視化を目指してまいります。

会社概要

会社名 株式会社 ARTLOGUE(株式会社アートローグ) 代表者 株式会社アートローグ 代表取締役CEO 鈴木大輔 本社所在地 大阪府大阪市北区 設立日 2017年7月7日 事業内容 「Study:大阪関西国際芸術祭」の企画・運営 / WEBメディア「ARTLOGUE」「Art Tourism」など企画・運営 「Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社 ファイナリスト展」開催概要

展覧会名 Study:サイエンス・アートアワード Supported by ロート製薬株式会社 ファイナリスト展 会期 2025年7月21日(月・祝)〜7月23日(水)

※本展入場には「Study × PLAS : Asia Art Fair」のチケットが必要です。時間 11:00〜18:00

※23日は11:00〜16:00

※最終入場は閉館30分前会場 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)10F(「Study × PLAS : Asia Art Fair」会場内) 住所 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5丁目3−51 MAP 入場料 【前売(7/20まで販売)】

一般/3,000円

学生/2,500円

【開催期間中】

一般/3,500円

学生/3,000円

※大阪・関西万博、各展覧会会場には、本チケットでは入場できませんのでご注意ください。

※中学生以下無料(ロート製薬株式会社様のご協賛により、小中学生は無料でご入場いただけます)

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名まで無料。

※すべて税込価格です。チケット購入先 https://osaka-kansai.art/pages/ticket サイト一覧 ■Study:大阪関西国際芸術祭 2025

https://osaka-kansai.art/

■日韓合同の国際アートフェア「Study × PLAS : Asia Art Fair」

https://osaka-kansai.art/pages/artfairSNS一覧 ※画像とテキストは、情報提供を受けてプレスリリースから引用

BuzzBubble(バズバブル)は、アート、デザイン、エンタメ、ビジネスの様々な業界のクリエイティブを「発見し、考え、繋げる」WEBマガジンです。展覧会・イベントからガジェット、生活雑貨、ビジネスツール、Webサービスなどからピックアップし情報紹介・レポート・レビューをしています。

スポンサーリンク